De la poética a la política. Escrituras y feminismos.

un no tan pequeño intro

Estas conversaciones son urgentes.

Estos temas son urgentes.

Estos temas no son nuevos, pero siguen

siendo urgentes.

El feminismo es ese espacio luminoso

-luz de fuego vivo-, lleno de contradicciones normales y desacuerdos, donde se

piensa, repiensa, reinventa y se avanza cada vez más; con el peligro inminente,

siempre sobre nuestros hombros, de también errar, retroceder o dormirnos

mientras andamos.

A finales de agosto de este año, Lorena

Amaro, académica chilena, escribió un ensayo titulado Cómo se construye una autora* y disparó un riquísimo y agudo diálogo

entre escritoras chilenas acerca del oficio de la literatura, las formas de

encararlo, la colectividad, el neoriberalismo, el contexto chileno y más. Escritoras

alrededor del mundo siguieron atentamente el hilo del que participaron Lina

Meruane, Alejandra Costamagna, Nona Fernández, Claudia Apablaza y otras.

Es tan solo natural esperar que cuando

los tiempos y las condiciones cambian, puntos de vista nuevos lleguen a

refrescar el panorama o a agitar el tablero. Entonces es importante entender

que el feminismo está y estará en constante disputa. Desde cada rubro y en cada

duda yace el corazón mismo de esta política poderosa.

También desde la escritura y desde el

lenguaje, faltaba más.

No me quiero referir a los puntos

exactos del debate de las compañeras chilenas, pero hemos querido aprovechar el

gesto, sumado a preocupaciones previas y constantes, para traer la conversación

a Bolivia y desde acá amplificarla un tanto, interconectando contextos,

experiencias vitales y palabras.

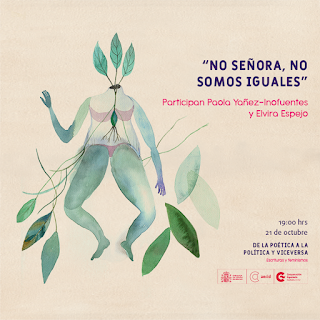

De la poética a la política. Escrituras

y feminismos es un programa

dedicado a la profundización de estos dos punteros de lanza. Comenzaremos con

un menú de siete Conversaciones que se desarrollarán entre octubre y noviembre

de este particular 2020, haciendo eso: hablando, conversando, dialogando,

debatiendo, cuestionando.

Catorce autoras problematizando autoría,

escritoras olvidadas, política, economía, masculinidades, racismo, discriminación,

lectura y más. Catorce autoras desde Bolivia, España, Argentina, México,

Ecuador, Perú y Chile. Esto no es otra cosa que la urgencia de levantar

preguntas desde distintas voces, individualidades, cuerpos. Desde lo personal.

Desde las lecturas. Desde las negativas y los maltratos, las amargas

experiencias, el acoso. Desde la incapacidad de generar una economía estable

alrededor del oficio de una escritora, con a de mujer, que para el caso y este

texto incluye también a las diversidades y disidencias. Se trata de sugerir y

de crear mundos posibles con palabras, como hacemos siempre en el papel, la

computadora y en los cuerpos; pero también frente a las pantallas.

Clara Serra. Agustina Paz Frontera.

Paola Yañez-Inofuentes. Elvira Espejo. Brenda Navarro. Lara Moreno. María

Fernanda Ampuero. Dolores Reyes. Vicky Ayllón. Claudia Salazar. Fabiola

Morales. María José Navia. Enzo Maqueira. César Antezana.

Y las tensiones de distintas opiniones

son ineludibles, no para llegar a un punto en común o a un acuerdo, pero para

explorar cada extremo, su validez, sus matices y por qué no, sus potenciales

problematizaciones. Desde un tiempo a esta parte, nada me parece más

satisfactorio que leer o escuchar a pensadoras, con las que puedo no estar de

acuerdo, pero son justamente esas divergencias las me ayudan a fortalecer ideas.

La utopía pues. Y las utopías no es que o se alcanzan o son imposibles: funcionan

como brújulas.

Son muchísimos los temas apremiantes

para las escritoras y lectoras, pero en este ciclo solo plantearemos siete, en

los que quisimos aterrizar, pero al mismo tiempo, no limitar. Siete espacios

para plantear preguntas que tal vez/ojalá ni siquiera puedan ser contestadas,

como estas:

¿Cómo no romantizamos a las autoras que

nos preceden al nombrarlas una y otra vez para salvar la injusticia de haberlas

silenciado? ¿Lo hacemos por ellas?, ¿lo hacemos por nosotras?

¿Existe todavía un universo editorial

como lo conocíamos? ¿Necesitamos insertarnos a espacios exclusionistas o

destruirlos y cambiar por completo las reglas para no seguir generando más

brechas?

¿Cómo ampliar los derechos sin descuidar

violencias todavía vigentes? ¿Cómo se mide quiénes sufren más o menos opresión

para priorizar acciones?

¿Cómo hacemos las escritoras para que

nos contraten, para que nos paguen algunos dólares (sí) por trabajos, cuando

los que organizan o reparten el capital son ellos, los de siempre? ¿Cómo

hacemos para que nos vean?; ¿para que nos vean, pero no nos pongan a competir?

¿Existe la convivencia entre el ruido de

alguna vanidad en la autoría y la constante prohibición a la reafirmación o la

programación para la inseguridad constante? ¿Cómo se desmonta el síndrome de la

impostora?

¿Cómo salir del círculo de querer

escribir “bien”, “responsablemente”, “profesionalmente” pero no tener dinero

para comprar tiempo para leer y escribir “bien”, “responsablemente”,

“profesionalmente”? ¿A quién le conviene que esto no se resuelva?

¿Damos talleres, preparamos textos,

repartimos entrevistas, procuramos nuestros nombres en el buscador? ¿Armamos

carrera, currículum? ¿Y de repente llegamos a estar sobrecalificadas para

ciertas becas o trabajos, sin nunca en el medio haber disfrutado del fruto (ojo

con mi lenguaje neoliberal) de nuestros esfuerzos?

¿El feminismo es un volcán despierto? ¿Estamos en la

lucha para terminar con la violencia, pero también reivindicamos el poder usar

la violencia o el enojo para expresarnos, cosa que se nos ha sido

históricamente negada? -Ojo con las palabras poder y usar una al lado de la

otra-

¿Los concursos literarios, “el reconocimiento” son

espacios fangosos para las escritoras? ¿Cómo nos cobra con creces el sistema

cuando nos hace “el favor” de cedernos un espacio? ¿Cuál es el coste de ser una

escritora, es decir una mujer pública? ¿El hate, el acoso, la guerra declarada?

-Mary Beard elaboró sobre el peligro seguro del poder que implicaba hablar-

¿La salida colectiva

entonces, es esta casi religión de nombrarnos hasta el cansancio?, ¿de decir

nuestros nombres una y otra vez para que otros no osen olvidarlos? ¿La salida

colectiva también es ponernos el freno de frente y sin recaudos? ¿La salida

colectiva se configura sin aparente consenso, sin prisa?

…

La conversación continuará, más allá de

estas y otras preguntas, más allá de estos siete episodios que hoy surgen desde

Bolivia, en un contexto rudísimo (casualmente, desde octubre del año pasado,

como en Chile) con la intención de articularnos también en la problematización

de nuestros cotidianos, nuestro oficio escritural y todo aquello que nos une

pese a/gracias a las distancias territoriales.

Hace poco, leí a Butler en una

entrevista diciendo que nos falta apreciar las formas más largas de debate, sí,

debate lento y reflexivo y que las redes sociales y su rapidez, muchas veces

impiden aquello.

Esta es una pausa, tal vez.

Y dentro de esas mismas redes

vertiginosas.

Para retomar, aunque parezca

contradictorio, ese lento pensar.

La práctica de nuestras ideas es un topos muy complejo. Es la política

misma, ya en la mesa de operación. Y la utopía es acercarnos cada vez con más

éxito a disminuir las brechas entre lo que pensamos y lo que se hace.

Si estuviéramos cómodas, tal vez no nos

moveríamos de esta colérica manera. La incomodidad es probablemente nuestro

precedente más importante. Conversemos entonces, sobre la base de ese

antiquísimo fastidio con el que hemos aprendido a con-vivir.

*Link al ensayo de Lorena Amaro y la discusión de las autoras chilenas: http://palabrapublica.uchile.cl/2020/08/24/como-se-construye-una-autora-algunas-ideas-para-una-discusion-incomoda/

Paola R. Senseve T.

Texto de introducción al programa De la poética a la política. Escrituras y feminismos, del Centro Cultural España La Paz, creado y coordinado por Paola Senseve, publicado originalmente en la página del CCELP.

Comentarios